新冠肺炎疫情三級警戒持續,疫苗也逐漸開打,大家挽起袖子注射疫苗,是保護自己、也讓台灣達到群體免疫、擺脫疫情糾纏的最快方法。

然而,疫苗副作用讓許多人卻步,一個常見的副作用是打完疫苗後會肩膀疼痛。為什麼會這樣?如果發生了怎麼辦?或者乾脆不打疫苗好了?先說結論,還是應該打疫苗。疫苗注射後的肩膀疼痛確實可能發生,但它多半會自我消退或是可治療,相較之下,感染新冠肺炎病毒的後果更為嚴重。

疫苗注射的都市傳說

近日網路有一則謠言:注射疫苗時手臂要下垂才能避免橈神經(radial nerve)受傷。

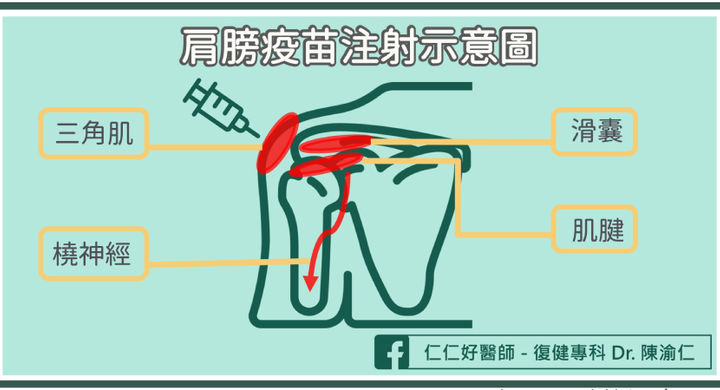

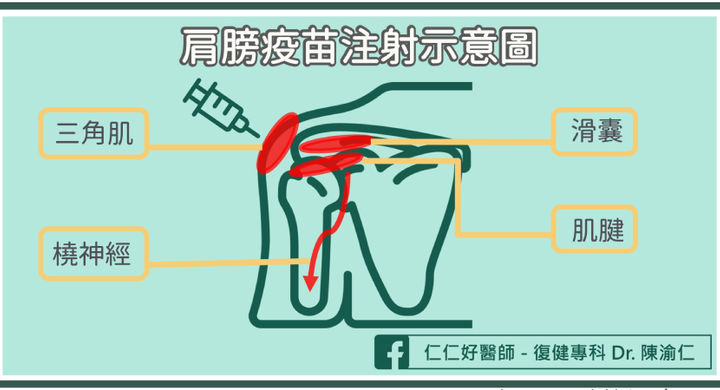

事實上,橈神經和針頭所注射的三角肌位置相距很遠,注射疫苗的針頭不可能扎到撓神經的深度和位置。超過1英吋(2.54公分)長的針頭也僅會讓滑囊炎或是肌腱炎的機會些微上升,因此不用擔心傷到橈神經。

另一方面,因為希望能善加利用殘劑,讓更多人打到疫苗,近期常使用的1cc空針,針頭通常更細、更短,也更不易引起肩膀疼痛。(推薦閱讀:長輩打疫苗陷兩難?預防接種後猝死 返家後密切監測4數值)

(圖片來源 / 陳渝仁醫師提供)

為什麼打完疫苗會肩膀痛?

疫苗注射造成的肩膀疼痛,原因分成兩大類:

局部反應:

注射部位的疼痛反應很常見,在輝瑞及莫德納疫苗的第三期臨床試驗甚至發現高達8成以上的人有注射部位疼痛,部分接種者還會有周圍組織的紅、腫、癢、灼熱感,或者局部組織變硬像是腫塊一般。

有些人打完1小時或數日內就有上述反應,也有人打完5~10天才出現上述反應。原則上,局部反應多是暫時的,不必過於驚恐,可視為身體的免疫反應,也就是疫苗有發揮它的效果,啟動身體的免疫反應,讓身體認識新冠肺炎病毒。

今年4月發表在權威醫學刊物《新英格蘭醫學期刊(NEJM)》的研究發現,注射莫德納疫苗的局部反應多數在3週內會自行消退,若注射第1劑有局部反應,只要沒有過敏反應,依然建議接種第2劑疫苗。若評估考量注射第2劑疫苗時仍有局部反應,可考慮延後施打第2劑疫苗。

要提醒的是,局部紅腫熱的不適感可用冰敷緩解,一天3次,一次勿超過20分鐘;此外,不建議局部按摩,否則可能加劇症狀。(推薦閱讀:兩劑之間隔很久怎麼辦?混打可行?只打1劑有保護力嗎?新冠疫苗5大疑問完整釋疑)

疫苗注射造成的肩部傷害(Shoulder Injury Related to Vaccine Administration,SIRVA):

疫苗注射的目標是肩膀的三角肌,然而在極少數情形下,可能因為針頭過長或接種者的肩部滑囊肌腱等構造比較表淺,造成注射疫苗時刺激到上述組織、造成發炎。

疫苗注射造成的肩部傷害不是一個新觀念,可能發生在各種類型的疫苗注射,常見於注射流感疫苗的病人,但一般認為只是因為流感疫苗注射的人數較多,跟疫苗種類其實無關。通常在疫苗注射後48小時內會有肩膀疼痛、活動角度下降的症狀。所以如果你打完疫苗有上述症狀,即使吃了止痛消炎藥,症狀也沒改善的話,可到復健科門診檢查。

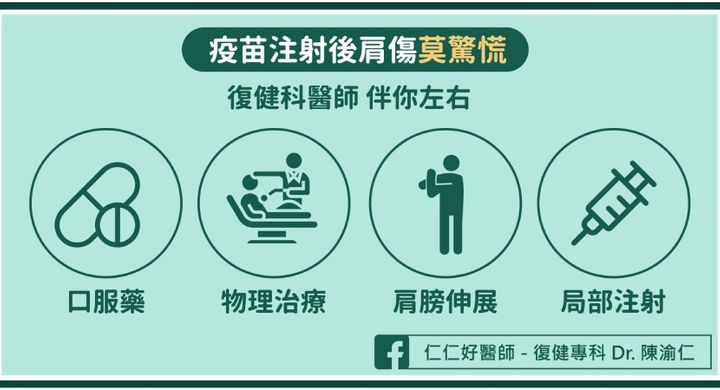

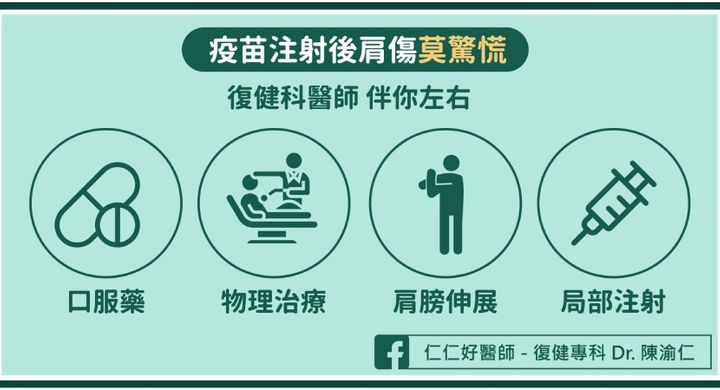

復健科醫師會評估是否有肩部滑囊、肌腱、韌帶、關節等組織受傷,並視情況以肌肉骨骼超音波檢查肩膀的上述結構,若有組織損傷,可能建議以下治療:

- 休息:放鬆被針刺激到的肌肉、肌腱或韌帶,自我修復

- 物理儀器治療:止痛並加速局部循環,促進修復

- 口服消炎止痛藥物

- 肩部伸展運動,增加關節活動度

- 局部類固醇注射,直接消炎

(圖片來源 / 陳渝仁醫師提供)

結語

疫苗注射後的肩膀疼痛並不少見,也非新冠疫苗所獨有。不管是注射後的接種部位局部反應或是疫苗注射造成的肩部傷害,都會自行緩解或透過適當治療後得到改善。所以請不要太過擔心注射後肩膀疼痛,放心地挽起袖子接受新冠疫苗注射,為自己及身邊所有人的健康盡一份心力;即使真的發生疫苗注射造成的肩部傷害,復健科醫師總是可以即時提供必要的協助。(推薦閱讀:AZ、莫德納、輝瑞副作用誰最少?一張表看懂各年齡層疫苗副作用)

參考資料:

1. Blumenthal, K. G., Freeman, E. E., Saff, R. R., Robinson, L. B., Wolfson, A. R., Foreman, R. K., Hashimoto, D., Banerji, A., Li, L., Anvari, S., & Shenoy, E. S. (2021). Delayed Large Local Reactions to mRNA-1273 Vaccine against SARS-CoV-2. New England Journal of Medicine, 384(13), 1273–1277.

2. Bancsi, A., Houle, S. K. D., & Grindrod, K. A. (2018). Getting it in the right spot: Shoulder injury related to vaccine administration (SIRVA) and other injection site events. Canadian Pharmacists Journal / Revue Des Pharmaciens Du Canada, 151(5), 295–299.

3. Atanasoff, S., Ryan, T., Lightfoot, R., & Johann-Liang, R. (2010). Shoulder injury related to vaccine administration (SIRVA). Vaccine, 28(51), 8049–8052.

(本文作者為康禾復健科診所、新北市立土城醫院復健科主治醫師陳渝仁;台灣運動醫學學會副祕書長、新北市立土城醫院復健科主治醫師林杏青)

<本專欄反映專家意見,不代表本社立場>

責任編輯:劉妤葶

原始文章來源:https://www.commonhealth.com.tw/blog/4108